L’école communale – 1945 à 1956

À peine mariés, Antonine et André Chavant sont nommés à Saint-Michel pour la rentrée scolaire de 1945. Ce n’est pas leur premier poste, mais leur premier poste en tant que couple.  Après avoir enseigné pendant deux ans dans le village de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), qui faisait alors partie de l’Isère, Antonine Barbier épouse en avril 1945 André Chavant, instituteur et fils d’Eugène Chavant*. Finalement, ils sont nommés à Saint-Michel-de-Saint-Geoirs à la fin de la guerre, le 1er octobre de cette même année, avec le statut d’intérimaires. C’est ainsi leur premier poste ensemble dans la même école.

Après avoir enseigné pendant deux ans dans le village de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), qui faisait alors partie de l’Isère, Antonine Barbier épouse en avril 1945 André Chavant, instituteur et fils d’Eugène Chavant*. Finalement, ils sont nommés à Saint-Michel-de-Saint-Geoirs à la fin de la guerre, le 1er octobre de cette même année, avec le statut d’intérimaires. C’est ainsi leur premier poste ensemble dans la même école.

À cette époque, il n’y a pas encore d’eau courante à Saint-Michel ; il faut se déplacer jusqu’à la petite fontaine située en contrebas, à environ 100 mètres, pour faire sa réserve d’eau.

Il y a 33 garçons et 33 filles dans chacune des deux classes. Ces élèves, âgés de 5 à 14 ans, génèrent beaucoup de travail. Quelques mois après leur arrivée, le maire et des parents d’élèves proposent à M. et Mme Chavant de rester à Saint-Michel. Un parent d’élève suggère alors de mettre en place la « coéducation ». Bien que les valises de ces deux nouveaux arrivants ne soient pas encore toutes défaites, qu’il n’y ait pas d’eau à l’école, et que le travail soit difficile avec une classe unique pour chacun d’eux, ils adhèrent à cette proposition de mixité entre garçons et filles. Ainsi, avec moins de divisions par classe, il y aura moins de travail et donc moins de difficultés pour obtenir de meilleurs résultats scolaires.

Le 1er janvier 1946 marque le début, pour ces deux instituteurs au statut de titulaire, de dix années d’enseignement, avec pour la maîtresse « les petits » et pour le maître « les grands ».

La mixité scolaire s’est généralisée en France dans les écoles publiques et privées dans les années 1960. Il faut attendre le 11 juillet 1975 et la loi du ministre René Haby pour que la mixité devienne obligatoire à l’école, de la maternelle au lycée (décrets d’application en 1976).

Les punitions

S’il est une punition qui a marqué des générations d’écoliers quelque peu indisciplinés, c’est bien le « piquet » qui revient en mémoire. Cette sanction consiste à rester debout et immobile dans un coin, le dos tourné à la classe, pendant un certain temps. Selon les fautes, les punitions varient. Pour les plus humiliantes, c’est le bonnet d’âne ou l’écriteau dans le dos sur lequel est inscrite la raison de la sanction, et que le « cancre » doit porter dans la cour de récréation ou même après la classe, à travers le village, lorsqu’il rentre chez lui.

Il y a aussi les coups de règle sur le bout des doigts, les gifles, et autres châtiments corporels. L’instituteur peut par ailleurs vous priver de récréation, vous garder en retenue à la fin de la journée, ou vous infliger les fameuses lignes à copier cent fois : « Je ne dois pas parler en classe avec mes petits camarades. »

Aujourd’hui, les châtiments corporels sont interdits (circulaire de l’Éducation nationale du 6 juin 1991). Les punitions ne doivent plus être humiliantes et doivent respecter l’élève et sa dignité. Le dialogue et la valorisation de l’élève ont remplacé certaines punitions.

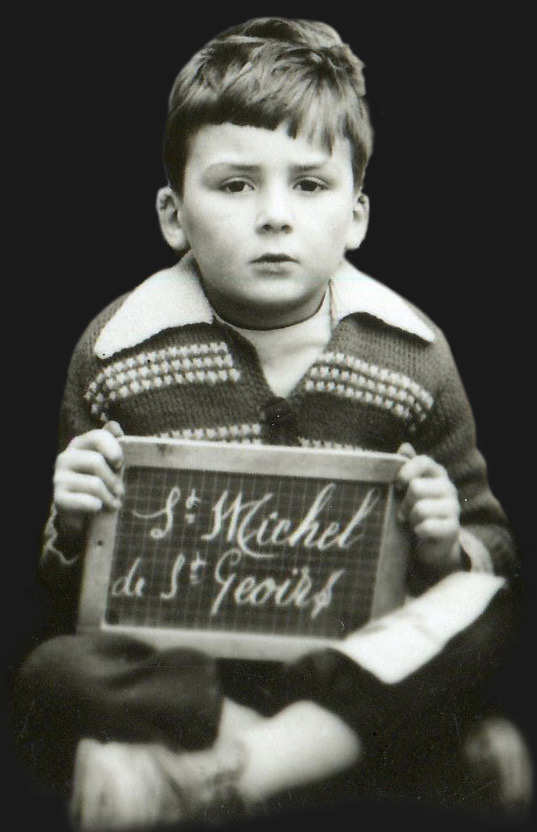

L’ardoise

L’ardoise

Sur le grand tableau noir, il y a parfois des exercices où l’instituteur écrit des questions. Pour répondre, l’élève doit brandir son ardoise sur laquelle il a soigneusement inscrit à la craie sa réponse. Chaque écolier possède sa propre ardoise en ardoise véritable, avec un cadre en bois à angles arrondis.

La salle de classe

La salle de classe n’a rien à voir avec celle d’aujourd’hui. Sur les murs d’un vert administratif, il n’y a pas de dessins joyeux et colorés. On y trouve le grand tableau noir et des cartes de France, certaines montrant les reliefs montagneux et les fleuves, d’autres représentant les départements. Parfois, un bouquet de fleurs offert par un enfant à la maîtresse vient embellir et égayer la classe.

Quant aux fenêtres, elles sont situées au-dessus des petites têtes des écoliers afin qu’ils ne soient pas distraits par l’activité extérieure.

L’estrade est l’espace le plus important de la classe. C’est sur ce plancher surélevé de quelques dizaines de centimètres que se dresse le grand tableau noir, avec en dessous une réserve de craies de plusieurs couleurs et des brosses à effacer. De plus, sur cette même estrade se trouve le bureau de l’instituteur, où trône un imposant globe terrestre.

Au pied de l’estrade, il y a également un poêle à charbon, rond, avec un gros tuyau au-dessus. À tour de rôle, deux enfants sont de corvée pour aller chercher le charbon à la cave.

1947 : Travaux de construction d’un nouveau WC et d’un mur de soutènement dans la cour.

1950 : Nouveaux mobiliers modernes ; le tableau noir devient vert avec des battants.

M. André Chavant est décédé le 22 décembre 2013 à l’âge de 92 ans. Mme Antonine Chavant a pris sa retraite en 1976 à Grenoble. En 2018, elle donnait encore des cours de soutien en grammaire à des lycéens ! Elle a célébré son centième anniversaire le 20 avril 2021 et est décédée le mercredi 16 juin 2021.

Un grand merci à Mme Antonine Chavant pour sa précieuse contribution !

∗ Eugène Chavant (1894-1969) dit ” Clément “, résistant français, fut le chef civil des maquis du Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale, Compagnon de la Libération.

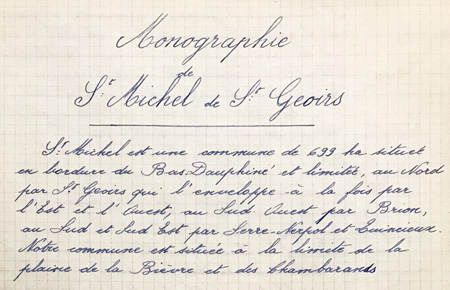

Monographie agricole de la commune

Travail réalisé entre 1949 et 1951 par André Chavant avec l’aide des élèves et des parents d’élèves.

Don de Mme Chavant à la Mairie de Saint-Michel en janvier 2016. (Consultable en mairie)

Antonine Chavant, la passion d'enseigner

Extrait audio de l’interview concernant l’émission “Sixième Sens”, enregistrée le lundi 17 octobre 2016 sur la radio RCF. Antonine Chavant parle avec passion de sa période d’enseignante à Saint-Michel de 1945 à 1955. (© rcf.fr)

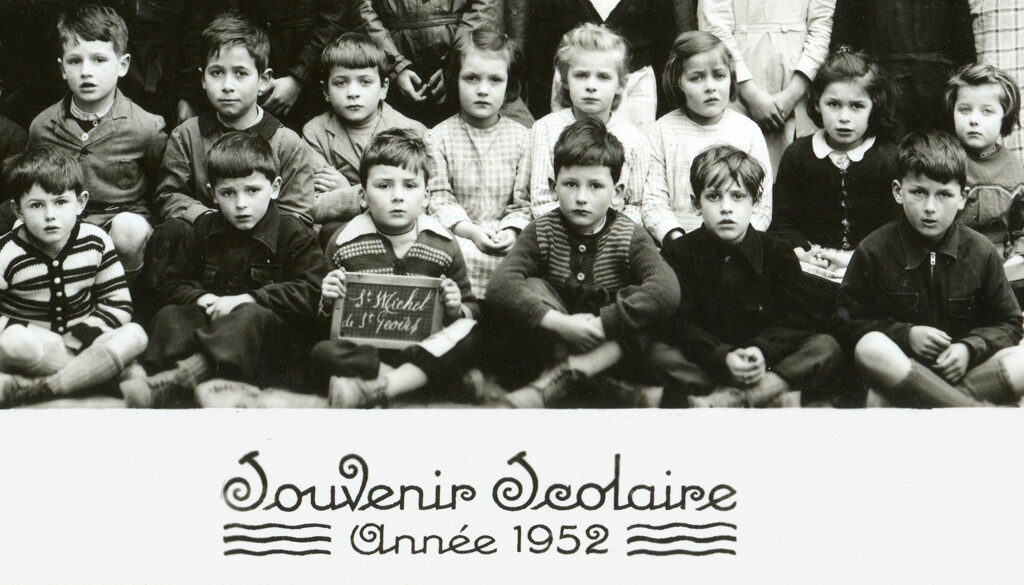

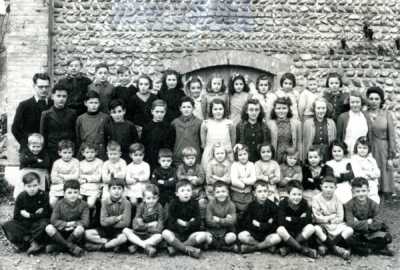

Photos de classes

Année scolaire 1955-1956

Gilbert BESSIRON

Gilbert BESSIRON

Monsieur Gilbert Bessiron est nommé à Saint-Michel le 1er octobre 1955, à l’âge de 19 ans. Diplômé du lycée Champollion de Grenoble, il commence ainsi son premier poste d’enseignant. Plusieurs institutrices se succéderont à ses côtés durant l’année scolaire 1955-56, dont Mlle Castelli et Mlle Gendelle.

Clément Chavant

26 avril 2021 @ 21 h 49 min

Bravo pour ce site très bien fait, bien documenté et très intéressant. Antonine Chavant, qui vient de fêter ses 100 ans, vous remercie vivement.

Bernard Durand

27 avril 2021 @ 13 h 49 min

Merci !

Les articles et photos concernant l’histoire de l’école de Saint-Michel sont aussi à mettre aux crédits d’anciens élèves du village, mais surtout grâce à l’aide très précieuse de Madeleine Meunier (Tanchot). Un grand merci à votre maman que je n’ai pas connue en tant qu’écolier contrairement à mes aînés, qui a contribué aussi à cet article et avec qui j’ai eu le plaisir de m’entretenir de sa voix encore toute jeune et de sa mémoire toujours intacte.

Bonne santé et longue vie à Mme Chavant !